من السيادة الإبداعية لجيل “Brother” إلى التوحيد العالمي للخوارزميات: تأمل استراتيجي في اغتراب الكاتب، والاستهلاك السلبي لـ”المحتوى العادي”، والتحدي الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في مواجهة الأصالة الإنسانية.

بقلم إدينسون مارتينيز

HoyLunes – عندما بدأتُ كتابة مقالاتي الأولى، قبل ما يزيد قليلاً عن نصف قرن، كنتُ أكتب على آلة كاتبة من نوع “Brother”. كان هذا شائعًا بين شباب جيلي؛ فقد تداولتها أيادٍ كثيرة لأنها كانت أحدث أداة متاحة آنذاك. دارت النصوص حول مواضيع بسيطة وساذجة، مستوحاة من محيطنا المباشر. وكما يُسجل تاريخ النصف الثاني من القرن العشرين، فقد تأثر المناخ الفكري لتلك الحقبة بشدة بكتاب “النهضة” الأدبية في أمريكا اللاتينية، وبكمٍّ هائل من الأدب السياسي.

كانت تلك أيام شبابٍ متلهفٍ يكتبون ما يشاؤون، دون قيودٍ سوى تلك النابعة من رؤيتهم الخاصة – كما فهمتُ أن الحال كان كذلك بالنسبة للكتّاب المرموقين وكل من يطمح إلى حجز مكانةٍ له في عالم الأدب. وهكذا، كانت الحرية – أو على الأقل، السيادة في اختيار المواضيع التي يكتب عنها المرء – مسألةً تخضع لتقدير الكاتب وقراره وحده. ربما كان يُسمح بتلميحٍ مدروس، أو اقتراحٍ خجول، أو توصيةٍ من دائرته المقربة لإضفاء لمسةٍ أو تأثيرٍ على عرض بعض الأفكار، ولكن لم يكن يُسمح أبدًا بفرضٍ من أطرافٍ ثالثة لأسبابٍ تتعلق بالأسلوب أو اتجاهات السوق، لما في ذلك من انتهاكٍ للسيادة الطبيعية لفن الكتابة.

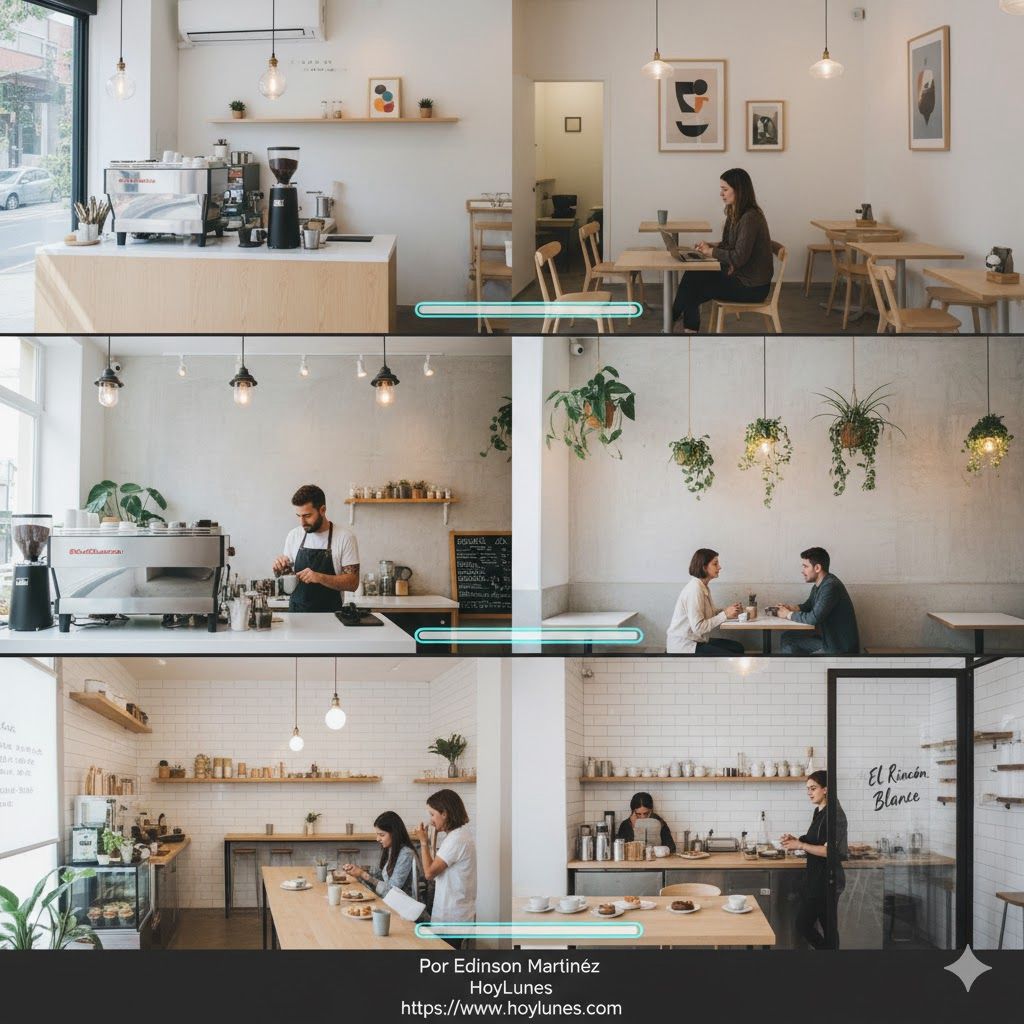

وقد استخدم كتّابٌ آخرون العنوان الذي اخترته لهذه الملاحظات من قبل لوصف الغاية نفسها التي تحرك هذا العمل. أحد هؤلاء هو كايل تشايكا[1]، في مقالته “طغيان الخوارزمية: لماذا تبدو جميع المقاهي متشابهة؟”، حيث يقدم عرضًا مُحكمًا حول تأثير الخوارزميات على تفضيلات الناس. ورغم أن هذه القضية ليست جديدة تمامًا – إذ كان لتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية في الماضي دور حاسم في التلاعب بالوعي الجمعي على نطاق عالمي – إلا أن هذا المقال يطرح حجةً مُقلقةً بشأن الاغتراب الجماعي في القرن الحالي: واقعٌ من الصور النمطية ووجهات النظر المتشابهة لم تشهده البشرية من قبل، حيث يُمثل التأثير الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي حجر الزاوية في هذه العملية برمتها.

إذا كان تصنيع الصور النمطية في الماضي عملية إعادة إنتاج ثقافي دائم، فقد كان يحدث على مدى فترات زمنية طويلة نسبيًا سمحت برد فعل اجتماعي ثوري. إلى جانب ذلك، لا بد من إضافة سياق فكري غني بالقيم الثقافية القادرة على احتواء، بروح نقدية، نية توحيد الأذواق ومفهوم الحياة نفسه. ومن هنا غزارة الأدبيات حول هذا الموضوع خلال تلك الفترة. ومن تلك الحقبة، يجدر بنا أن نستشهد، على سبيل المثال، بعمل ويلسون برايان كي (1988)، “الإغواء الخفي”:

“اللغات الخفية لا تُدرَّس في المدارس: فأساس فعالية وسائل الإعلام الحديثة هو لغة داخل لغة، لغة تتواصل مع كل واحد منا على مستوى أدنى من وعينا، لتصل إلى الآلية الخفية للعقل الباطن. إنها لغة مبنية على قدرة الإنسان على استقبال المعلومات الخفية أو اللاواعية. هذه اللغة هي التي شكلت بالفعل قاعدة الربح لوسائل الإعلام الجماهيرية.” (ص 39).

واليوم، بالنظر إلى العشرين عامًا الماضية، نجد أن سياق إعادة إنتاج الصور النمطية قد اشتد بشكل كبير. فما كان يستغرق شهورًا أو أيامًا ليترسخ أصبح الآن يتحقق في لحظات. وهكذا، يمكن لفكرة أو صورة أو تصريح أن ينتشر في العالم فورًا، وبفضل الخوارزميات، يُمكن معرفة تأثيره بشكل شبه فوري. يصف مقال تشايكا كيف لم يعد مهمًا مكان وجودك، سواء في بوغوتا أو مدريد أو طوكيو؛ فقد فرضت الخوارزمية معيارًا جماليًا عالميًا يُلغي الهوية المحلية لصالح توحيد الأذواق. ويشرح كيف تبنت الشركات جماليات متطابقة بحيث تتشارك جميعها نفس الصورة. قد يتساءل المرء: “ما الخطأ في ذلك؟” ظاهريًا، لا شيء، إذا ما قُيِّم الأمر على أنه مجرد اتجاه جمالي. لكن المسألة تتعقد عندما تفرض الخوارزمية نفسها تفضيلات في مجالات أخرى، كالسياسة، حيث نشهد بالفعل استعادة انحرافات الماضي بينما تُهمَل إنجازات الحضارة إذا ما ناسبت مصالح عالمية معينة.

هنا يندرج تأملي في الأدب. أعتقد أنه لم يحدث قط. يا للعجب! كم من كاتبٍ وقارئٍ يتلاقى وجهان لعملة واحدة! أخشى أن تتحول هذه المعجزة من الإبداع البشري إلى سلعة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ وأن ينتهي هذا الجهد الفكري بإخبار القراء بما يرغبون به فقط، وفقًا لتفضيلات نمطية مسبقة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتهم الفكرية. سيكون هذا انحدارًا شنيعًا يقضي على روعة الأصالة في الإبداع.

سنجد، من جهة، جحافل من مستهلكي “المحتوى العادي” الذي تمليه عليهم منصات ضخمة، ومن جهة أخرى، أدبًا زائفًا يغتصب مكانة الإبداع الأصيل. يصعب كشف هذه الحقيقة حين يهيمن قناع ما بعد الحقيقة على المجتمع، محولًا تحذير “هربرت ماركوز” إلى واقع: “الكارثة الحقيقية هي احتمال التبلد التام، وتجريد الإنسان من إنسانيته، والتلاعب به”.

في هذا السياق، أخشى أن يتأثر دور الكُتّاب سلبًا بوجود الذكاء الاصطناعي كأداة لإنتاج محتوى يُغذي الاستهلاك الجماهيري، بما يتماشى مع الكتابة الآلية للخوارزمية. إننا نواجه اغترابًا مزدوجًا: يفقد الكاتب السيطرة على إبداعه، فلا يعود قادرًا على تحديد النوع الأدبي أو الأسلوب أو الموضوع، ويستهلك القارئ ما يصل إليه تحت تأثير تلاعب مُقنّع. يُثيرني بشدة فكرة تحوّل الأدب إلى سلعة رائجة، بينما هو في الواقع شهادة على الحياة. عندما نقرأ لساراماغو، أو رولفو، أو بورخيس، أو غارسيا ماركيز، نتواصل مع هواجسهم، ومخاوفهم، والزمن الذي يُحيط بهم – كالمشهد الجافّ والشبحيّ كبقايا ثورة، على سبيل المثال؛ أو نشأة الكون التي غيّرت مفهوم الأدب اللاتيني الأمريكي؛ أو متاهات بوينس آيرس، المدينة التي تبقى خالدة في مخيلة القارئ.

الأدب هو أسمى إبداع بشري منذ اختراع الكتابة، وربما هو أهم عبقرية فكرية منذ اللحظة التي شعر فيها أسلافنا بثقل وجودهم حين رأوا وجوههم منعكسة في مجرى مائي.

لا يكمن الخطر في أن يكتب الذكاء الاصطناعي ببراعة أو أن يكون قادرًا على محاكاة مشاعرنا، بل في أن يعتاد البشر على القراءة كآلات، محاصرين في المحتوى النمطي لشبكات التواصل الاجتماعي دون إدراك التميز – ذلك الإحساس بالدهشة الذي يُظهر به كل كاتب نفسه لقرائه، تلك الحيوية التي تدفعهم إلى اعتبار الأدب تحديًا دائمًا لقدراتهم على إبهار بني جنسهم. لم تواجه البشرية هذا الخطر من قبل، حتى في الماضي حين كانت وسائل الإعلام الجماهيرية تؤثر بشكل واضح على تيارات الرأي العام، والموضات، وأنماط الاستهلاك.

لست متأكدًا من أنه مع الانتشار الهائل للتقنيات والمنصات الجديدة، يمكننا تحقيق تعايش متوازن بينها وبين فن الكتابة. من الناحية المثالية، ينبغي أن تُستخدم هذه التقنيات في المقام الأول كأدوات مساعدة – سواءً للتوثيق أو للوصول الفوري إلى المصادر – لا كبديل عن الإبداع البشري، فتجعلنا ضحايا الاحتمالات الإحصائية التي تمليها الخوارزميات. إنه صراعٌ ذو نتائج غير متوقعة، قد يُرجّح في نهاية المطاف كفة المنظور الذي أتبناه؛ هذا ممكن، بالنظر إلى التاريخ الذي بناه الإنسان، لكن لا أحد يستطيع ضمانه.

يُشير بعض من ناقشتُ معهم هذا الموضوع إلى حالة التصوير الفوتوغرافي: عندما ظهر، تخيّل الرسامون – بمن فيهم رسامو البورتريه – أن فنهم سيختفي، لكن مع مرور الوقت، تطوّر التصوير الفوتوغرافي أيضًا إلى شكلٍ فني. لستُ متأكدًا من أن الأمر نفسه سيحدث في عصرنا في ظل التفاعل الحتمي بين الكُتّاب والقُرّاء والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي.

في الوقت الراهن، ليس أمامنا نحن الراغبون في تقييمٍ مستقلٍّ للمسألة إلا المثابرة. دعونا نبحث عن طريقةٍ تُسهّل بها التكنولوجيا، التي تُهدّد بـ”محو كل شيء”، الأمورَ بحيث يقتصر دور الذكاء الاصطناعي، كالنحات، على إيجاد الحجر في المحجر، وتقطيعه وصقله، ليقوم الفنان في النهاية بنحته وإبداع العمل الفني الذي يُعجب به الناس كتعبيرٍ عن تفرّده الأصيل، لا كروتينٍ مملٍّ لنمطٍ نمطيٍّ لا يُثير دهشة أحد.

[1] كايل تشايكا صحفي وناقد ثقافي أمريكي مرموق، يعمل حاليًا كاتبًا في مجلة نيويوركر، حيث يكتب عمود “التمرير اللانهائي” حول التكنولوجيا وثقافة الإنترنت.

#أدب_حر #استبداد_الخوارزمية #الذكاء_الاصطناعي #السيادة_الفكرية #التفكير_النقدي #الكتابة_الإبداعية #الإنسانية_الرقمية #إدينسون_مارتينيز #HoyLunes